屋外コーヒータイム用 単室加圧式アルコールストーブを自作しよう

- 1. コンパクトで風に強いアルコールストーブを作ろう

- 2. 200ml のお湯が 5分で沸くの程の火力です

- 3. 単室加圧式のアルコールストーブの仕組み

- 4. 材料は53m径の缶コーヒーの空き缶2本

- 5. 底蓋を作るため20mmの高さで切取り線を引きましょう

- 6. カッターナイフで大雑把にザクザク切っていきます

- 7. ハサミで切取り線に沿って切りましょう

- 8. ヤスリを掛けて焼きなましておきます

- 9. 容量を増やすために底を押し込んでおきます

- 10. 底蓋の直径をほんの少しだけ広げます

- 11. 単室加圧式のポイントの放熱器を作ります

- 12. ハサミで切ってラジオペンチと指で曲げて形を整えます

- 13. 横幅と高さが合うように足の曲げ具合を調整しましょう

- 14. 最後は上蓋の作成です

- 15. ジェット穴はダイソーの600円ルータで開けると楽ちんです

- 16. 上蓋と底蓋を組み合わせればアルコールストーブ本体の完成です

- 17. 本体の次は集熱部とプレヒート皿を作りましょう

- 18. まずは燃料用アルコールを20ml 程注入します

- 19. プレヒート皿、アルコールストーブ本体、五徳兼防風版を置いて準備完了

- 20. 10秒~20秒で本燃焼が始まります

- 21. ガラス容器を使って炎の様子を見てみましょう

- 22. 上から見るとこんな感じです

- 23. 単室加圧式のアルストはコンパクトで携帯性抜群です

コンパクトで風に強いアルコールストーブを作ろう

ロードバイクの背中ポケットに収まる屋外用のコーヒーセットがほしくて、自作で小型化のしやすいアルコールストーブを作ってみました。サイズは直径53mm 高さが25mm で、携帯用のステンレスのフォールディングカップの中にスッポリと収まります。屋外用のコーヒーセットは別の記事で紹介する予定ですので、興味のある方はそちらも御覧ください。

200ml のお湯が 5分で沸くの程の火力です

アルコールストーブ単体での火力は、勢いのある炎が15cmほど立ち上がり、室内だと 直径90mm の耐熱ガラス容器に入れた 230ml の水が5分程度で沸きます。

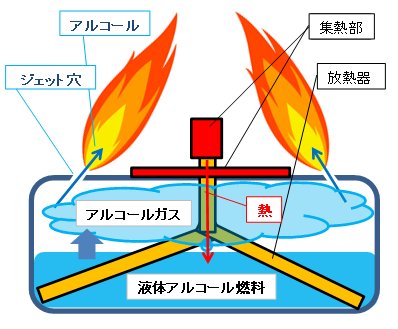

単室加圧式のアルコールストーブの仕組み

アルコールストーブの構造には色々あるのですが、単室加圧式はジェット穴からアルコールを勢いよく噴き出して燃焼さえるので、比較的風に強く屋外向きです。

単室加圧式のアルコールストーブはこの図のような構造でできています。ジェット穴から噴き出したアルコールが燃えると、その炎の熱を集熱部で集めて放熱器に伝えます。

放熱器は燃料アルコールに浸っているので、熱でアルコールが沸騰してアルコールガスになります。アルコールガスはジェット穴から噴き出して、外部の空気と混じって燃えます。この炎による発熱を使ってまた次のアルコールが沸騰して、、、を繰り返して燃焼が続きます。

単室加圧式のアルコールストーブでは、このように炎の熱を還流させる事で燃焼を続けるので、集熱部と放熱器をうまく調整して還流する熱の量を丁度良い具合に調整してあげる必要があります。還流する熱量が多すぎると、大量のアルコールガスが短時間で発生するので、大きな火力が出ますが燃料アルコールは短時間で無くなります。還流する熱量が少なすぎると、アルコールガスの発生量が少なくて小さな炎しか出せずに、加熱の役に立ちません。

還流する熱が丁度よくなるように、集熱部と放熱器を何度か作って調整していくのも、単室加圧式アルコールストーブの自作の面白さです。この記事では、屋外でコーヒー1杯分のお湯を沸かすのに丁度よい大きさの単室加圧式アルコールストーブの作り方を紹介します。もう少し背を高くして燃料アルコールの入る量を増やせば、メンティスでの炊飯にも使えそうですが、そのあたりは今後のお楽しみです。

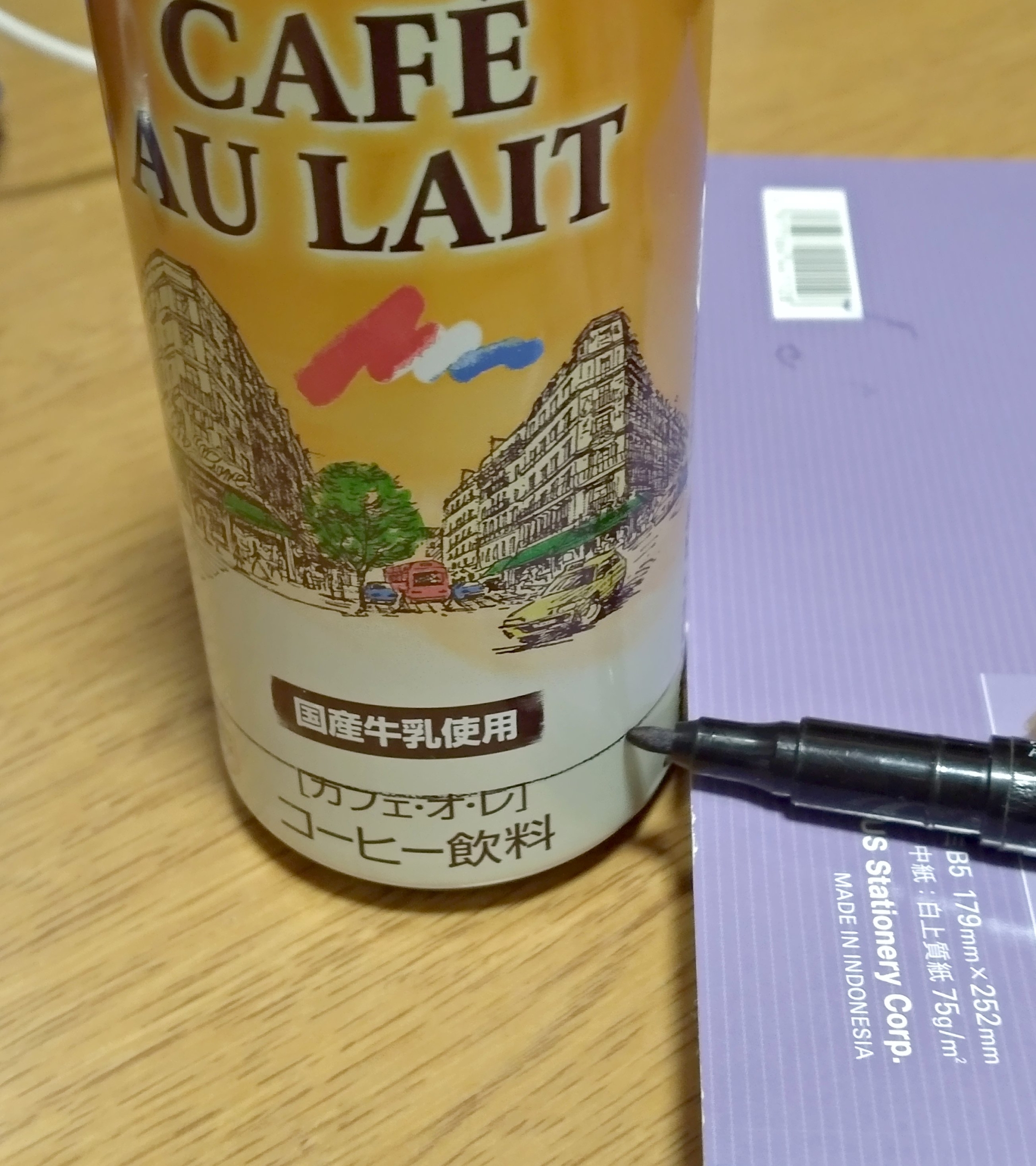

材料は53m径の缶コーヒーの空き缶2本

本体の材料は直径53mm のアルミ缶です、今回はコーヒー飲料を使いました、これを2本用意します。後は、集熱部に使う4mmのボルト、ナットと放熱部の材料にする 0.2mm のアルミの板を用意します。

ちなみに、底が平らなコーヒー缶はアルミではなくスチールなので、底の円周部が斜めになっているアルミ缶を選びましょう。(缶を加工しようとしてえらく固いな~と思って、表示をよく見たらスチール缶って書いてあって、がっくりしたのも、グータラ親父の楽しい思い出・・・です)

底蓋を作るため20mmの高さで切取り線を引きましょう

まずは、1本目の缶コーヒーを飲み干して空き缶を作ったら、ノートなどの上にマジックを固定してアルミ缶をくるくる回して、アルミ缶の底から20mmのあたりに切取り線を引きます。

カッターナイフで大雑把にザクザク切っていきます

切取り線よりも少し上のあたりにカッターナイフを差し込んで、大雑把に切っていきます。

ハサミで切取り線に沿って切りましょう

カッターナイフで切り離したら、ハサミで切取り線に沿って綺麗に切っていきます。アルミ缶の厚さは 0.1mm なので普通のハサミで簡単に切れます。ここで切り出した底の部分がアルコールストーブの底蓋になります。

ヤスリを掛けて焼きなましておきます

ハサミで切った後は、この後の作業で手をケガしないように、紙やすりを掛けて角をとっておきましょう。

その後で、切り取ったアルミ缶の底に少量のアルコールを入れて火をつけ、アルコールが無くなって火が消えるまでほっておきます。こうする事で、アルミ缶が一旦熱せられてゆっくりと冷える事で、底蓋のアルミが焼きなましされます。この焼きなましは、この後で底蓋の直径を広げるための前準備です。

容量を増やすために底を押し込んでおきます

アルミ缶の底は上に向かって湾曲してるので、このままだと燃料アルコールの入る量が少なくなるので、底蓋の真ん中をへコませます。何か固い棒状の物で中心部をグッと押してやれば、アルミなので簡単にヘコみます。グータラ親父は差し込み式ドライバの柄を使いました。

底蓋の直径をほんの少しだけ広げます

次に、まだ蓋を開けていないもう1本のコーヒー缶の底の部分に、今切り取って作った底蓋を被せて、ゆっくりとグリグリと押しつけます。

こうする事で、底蓋の直径をほんの少しだけ広げます。こうしておかないと、上蓋と底蓋を組み合わせる時に嵌りません。同じ直径の物を差し込もうとしても入らないので、底蓋のほうを少しだけ広げておくのですね。この作業のために、アルミの焼きなましが必要だったのです。

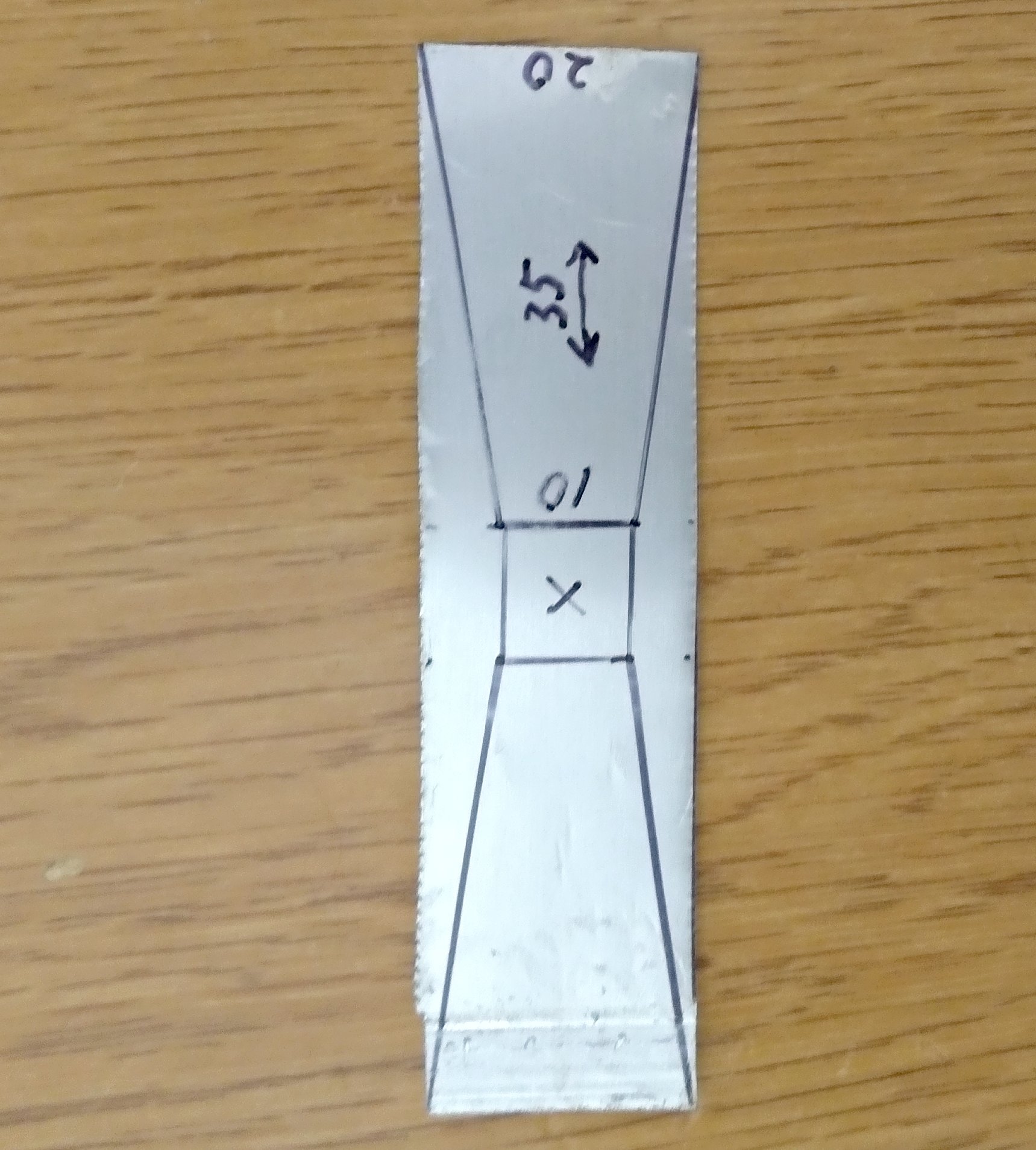

単室加圧式のポイントの放熱器を作ります

底蓋ができたら次は中に入れる放熱器の作成です。0.2mm 厚のアルミ板を 20mm X 80mm の短冊に切った物が材料です。グータラ親父は、キャンドゥで330円で売っているキャンプ用のアルミ防風版をバラして使いました。アルミ防風版は別に作っている五徳兼用の防風版の材料なので、その余りものを使っています。

0.2mm のアルミの切断は、普通のハサミでもできますが、キャンドゥで固いもの用のハサミを買っておくと、簡単に切ることができます。20mm X 80mm の短冊の中心に 10mm角の正方形を書いてその真ん中にマークをしておき、正方形の端から長辺の端まで斜めに線を引きいて台形を作ります。

ハサミで切ってラジオペンチと指で曲げて形を整えます

台形の外側は要らないのでハサミで切り落としてしまいましょう。その後、正方形の中心に4mmの穴を開けて5mmのタップでネジを切っておきます。それを、ラジオペンチと指を使ってこの様な形に曲げて成型します。

横幅と高さが合うように足の曲げ具合を調整しましょう

広げた脚の部分が底蓋の内径にきっちりと合い、高さは上蓋を嵌め合わせえた時の上蓋のアルミ部分に丁度届くような高さになるように、脚部分の曲げ具合を調整しておきます。中心部分の 10mm角の正方形の部分が上蓋のアルミ板に接して、上蓋部分のアルミが集めた熱をアルコール燃料にと伝えます。

この中心部分の10mm角の大きさを大きくすると還流する熱が多くなり火力が上がりますが燃焼時間は短くなります。逆に小さくすると還流する熱が少なるので火力は下がりますが燃焼時間は長くなります。自分の用途に会うように、この正方形の大きさで還流する熱量を調整するのも、アルコールストーブの自作の楽しさです。

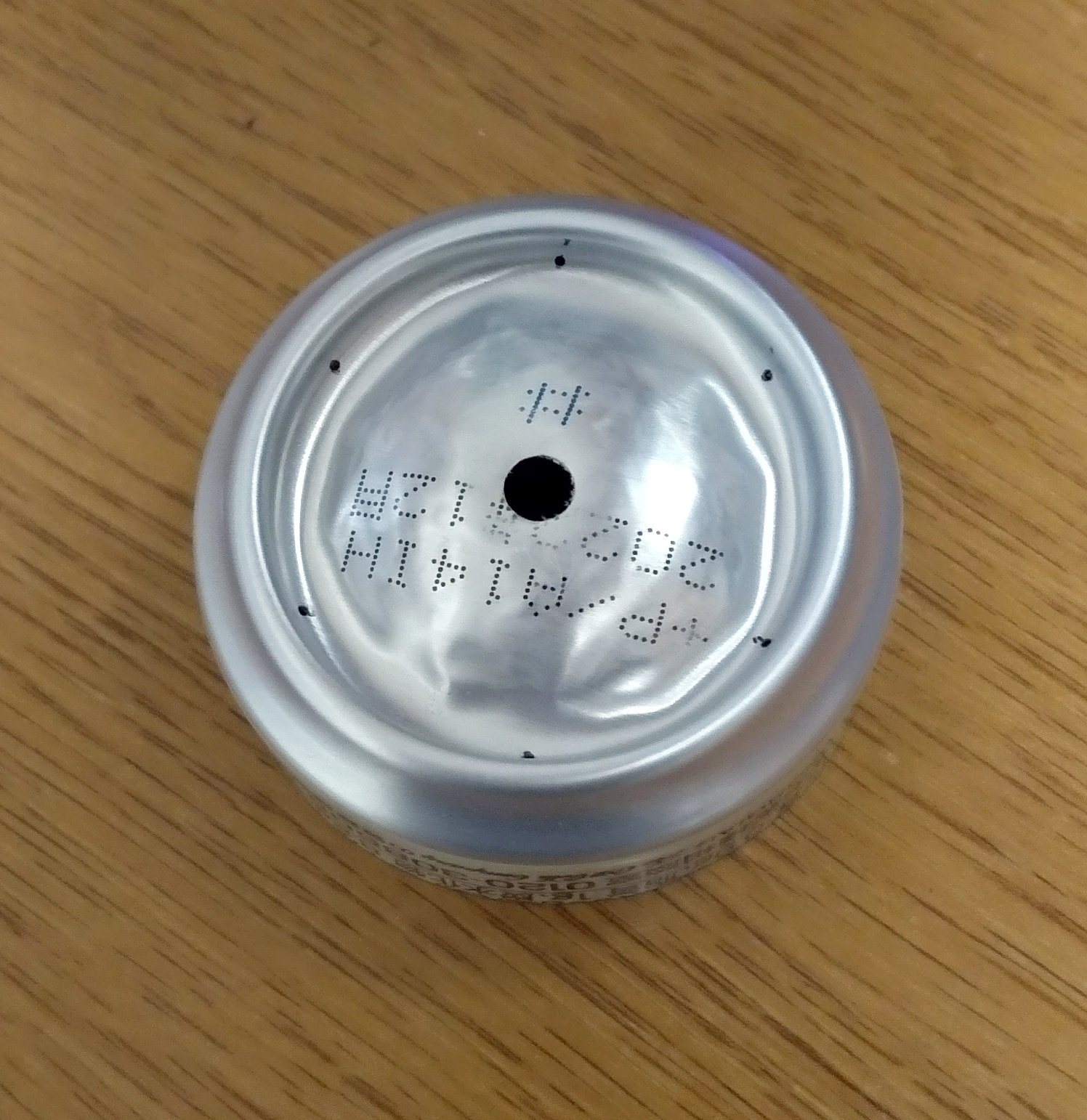

最後は上蓋の作成です

放熱器ができたら、最後に上蓋の作成です。2本目の缶コーヒーを飲んで空き缶を作り、底蓋と同じように 20mmの高さで切り取ります。底蓋と同じように中央部をへコませたら、0.8mm のドリルでジェット穴を開けます。

今回のストーブでは 穴は6つ開けてあります。ジェット穴は、炎が中央に向くように少し斜めに開けておくのが良いです。この穴の数や大きさ向きも、還流する熱量と関係していて、炎の大きさが変わるので、色々と試すと楽しいです。また、中心には放熱器を固定する 5mmのボルトを通すために、5mmの穴を開けておきます。

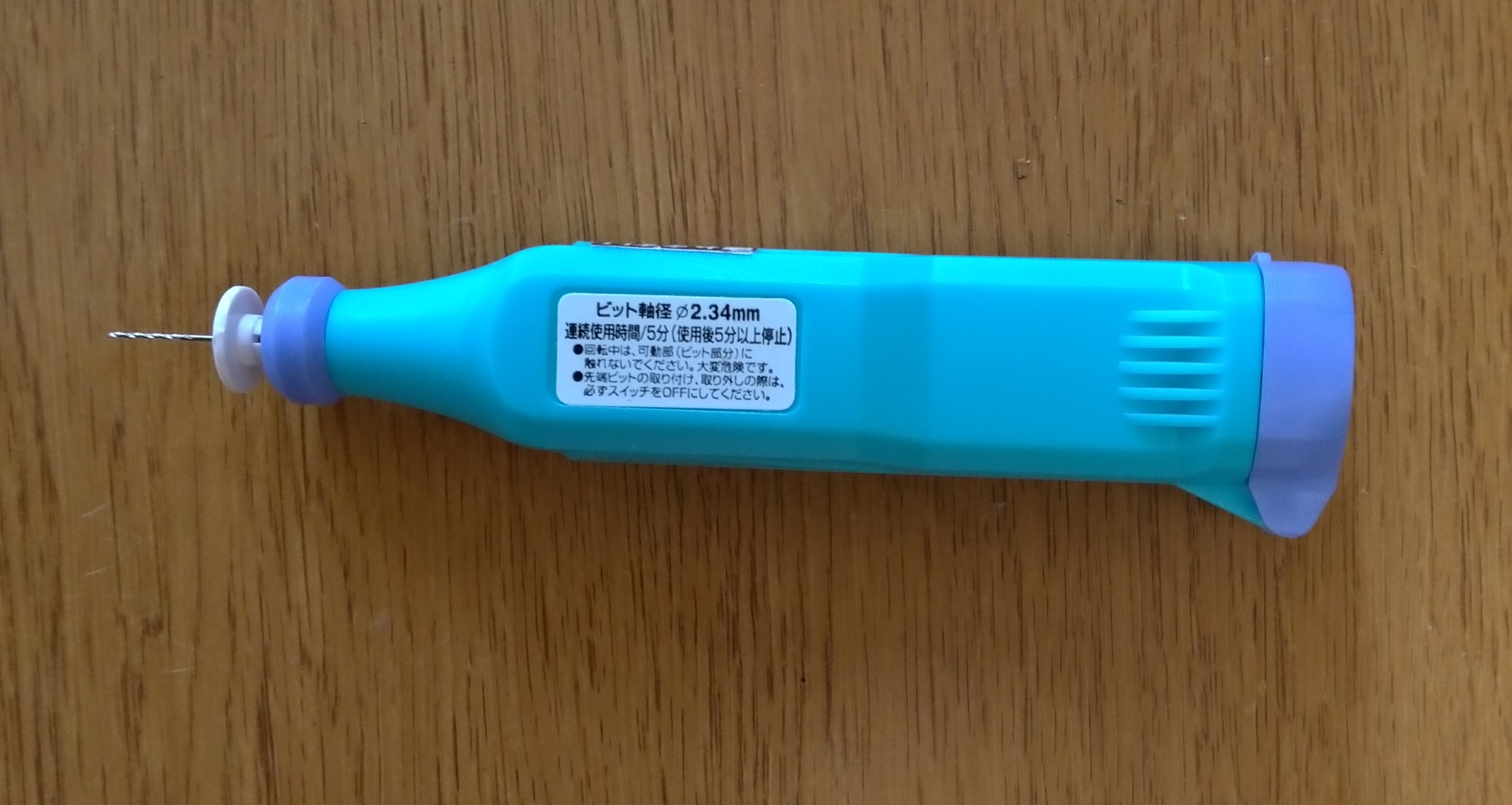

ジェット穴はダイソーの600円ルータで開けると楽ちんです

0.8mm のジェット穴を開けるのはピンバイスでも良いのですが、グータラ親父はグリグリ回すのが面倒なのでダイソーで買ってきた 600円の電池式のルーターに0.8mmのドリルを付けて穴開けに使っています。

ダイソーのルータは取り付けらられるアタッチメントが2.3mm径なので、0.8mm のドリルの根本にメンディングテープをぐるぐる巻きつけて大体2mm位の太さにして、これをルータに差し込んで使っています。ちょっと頼りないですが、0.1mm のアルミ缶に穴を開ける程度なら、十分に役に立ちます。

上蓋と底蓋を組み合わせればアルコールストーブ本体の完成です

上蓋の穴開け加工が終わったら、中に放熱器を入れた状態で上蓋と底蓋を組み合わせます。元は同じ直径の円筒なので、そのままでは嵌り合わないのですが、予め底蓋の直径を少し広げてあるので、丁寧に重ね合わせるとスッと嵌りあいます。その後は、少しずつ指で押し込みながら、上蓋と底蓋が完全嵌りあうまで押し込んでいきます。きっちりと嵌りあえば、本体の完成です。

本体の次は集熱部とプレヒート皿を作りましょう

本体が出来たら、後は集熱部とプレヒート皿の作成です。集熱部はステンレス製の5mmのボルトにワッシャとナットを1つはめ込んで、ドライバが無くても指で着脱できるようにしてあります。この集熱部も好みに合わせて大き目のワッシャや大きなアルミ板を付けて集熱効果を高める事もできますが、今回の用途ならこのままで十分です。

プレヒート版は、上蓋や底蓋を切り取った残りのアルミ缶を開いてできる0.1mm厚のアルミ板を切って作ります。底蓋よりも少しだけ大き目の円形を包み込む8角形を作って、各々の辺を1mm程度の高さで上に曲げてアルコールが零れないようにすればプレヒート板の出来上がりです。

単室加圧式のアルコールストーブでは炎による熱の還流が始まる本燃焼になるまでは、別の方法でアルコール燃料に熱を加えて沸騰させる必要があります。そこで、プレヒート版を作って、そこに少量のアルコールを入れて火をつける事で、ストーブ本体の外側を炎で炙って熱を加えます。

では、完成したアルコールストーブを実際に燃焼させてみましょう。

まずは燃料用アルコールを20ml 程注入します

これまたキャンドゥで売っている容量が30ml の化粧水入れに入れた燃料用アルコールを、上蓋のボルト穴から注ぎこみます。実際には、化粧水入れをひっくり繰り返して口をボルト穴に合わせて、化粧水入れの横原を指でペコペコ押してあげるだけです。化粧水入れのアルコールは2ml~3ml 程度残しておき、これをプレヒート皿に入れます。そのプレヒート皿の上にアルコールストーブ本体を置きます。

ちなみに、キャンドゥで売っている化粧水入れは材質が本体PE(ポリエチレン)で蓋がPP(ポリプロピレン)と、燃料用アルコールの容器と全く同じだったので、長期の保管でも問題なさそうです。蓋を開けると小さな口があり、そこがアルコールストーブのボルト穴と丁度良いくらいの大きさだったので、アルコール燃料の注入にも便利に使えます。

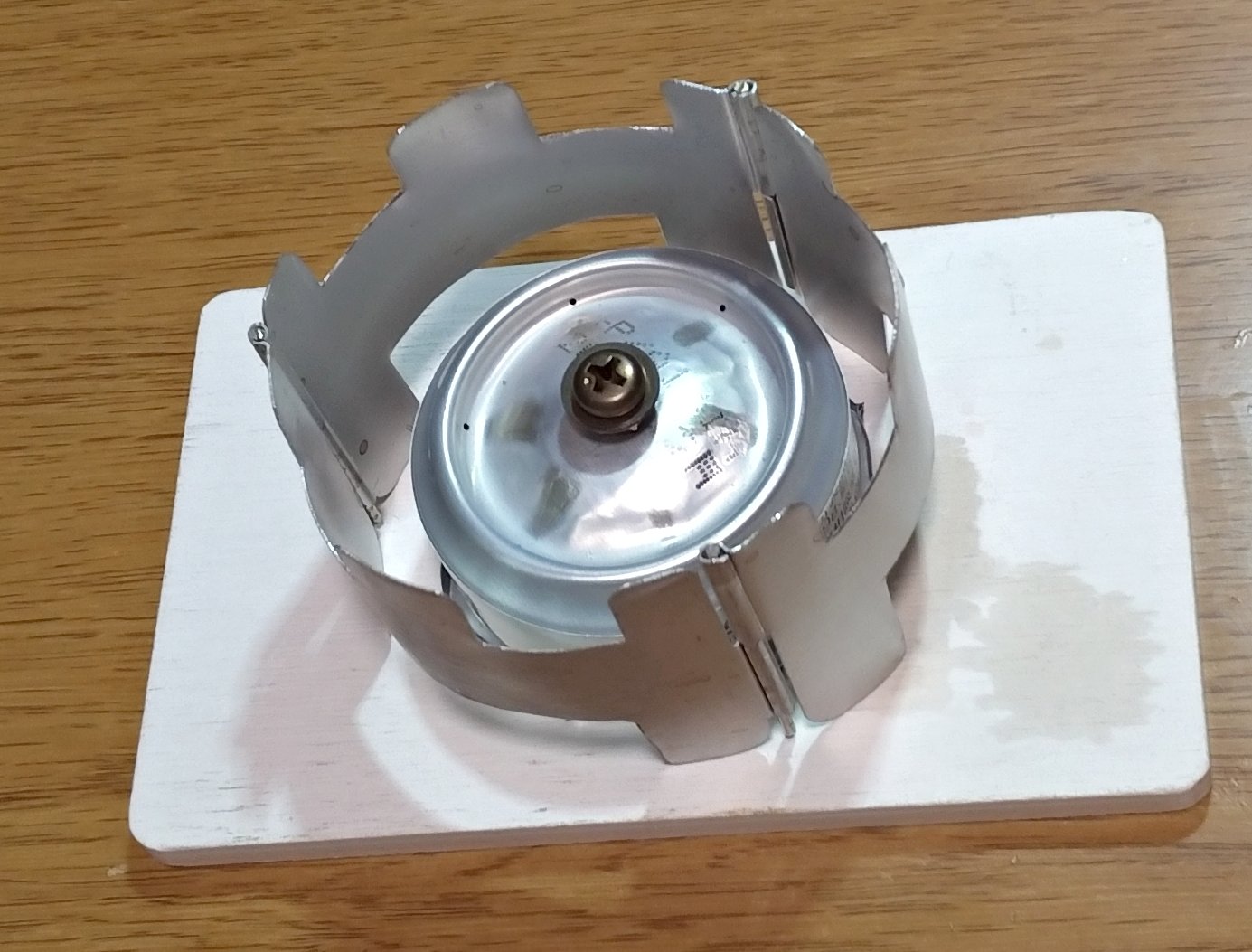

プレヒート皿、アルコールストーブ本体、五徳兼防風版を置いて準備完了

プレヒート皿の上にアルコールストーブ本体を置きます。アルコールストーブの周りに五徳兼防風版を置いたら、五徳兼防風版の下の隙間からライターでプレヒート皿のアルコールに火を付けます。下に敷いている白い板は地面への防熱対策のために使っている珪藻土のコースターです。このコースターもキャンドゥで売っていたものです。

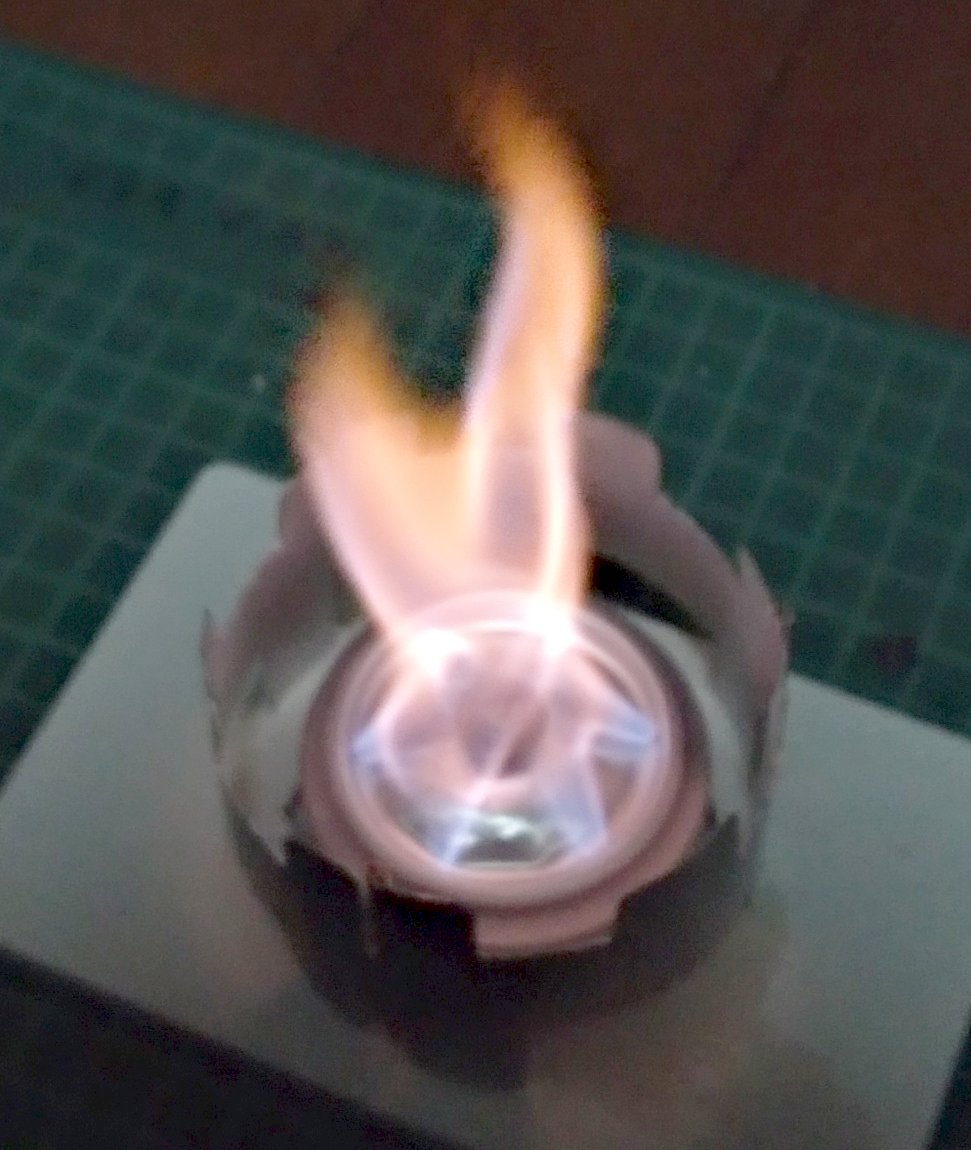

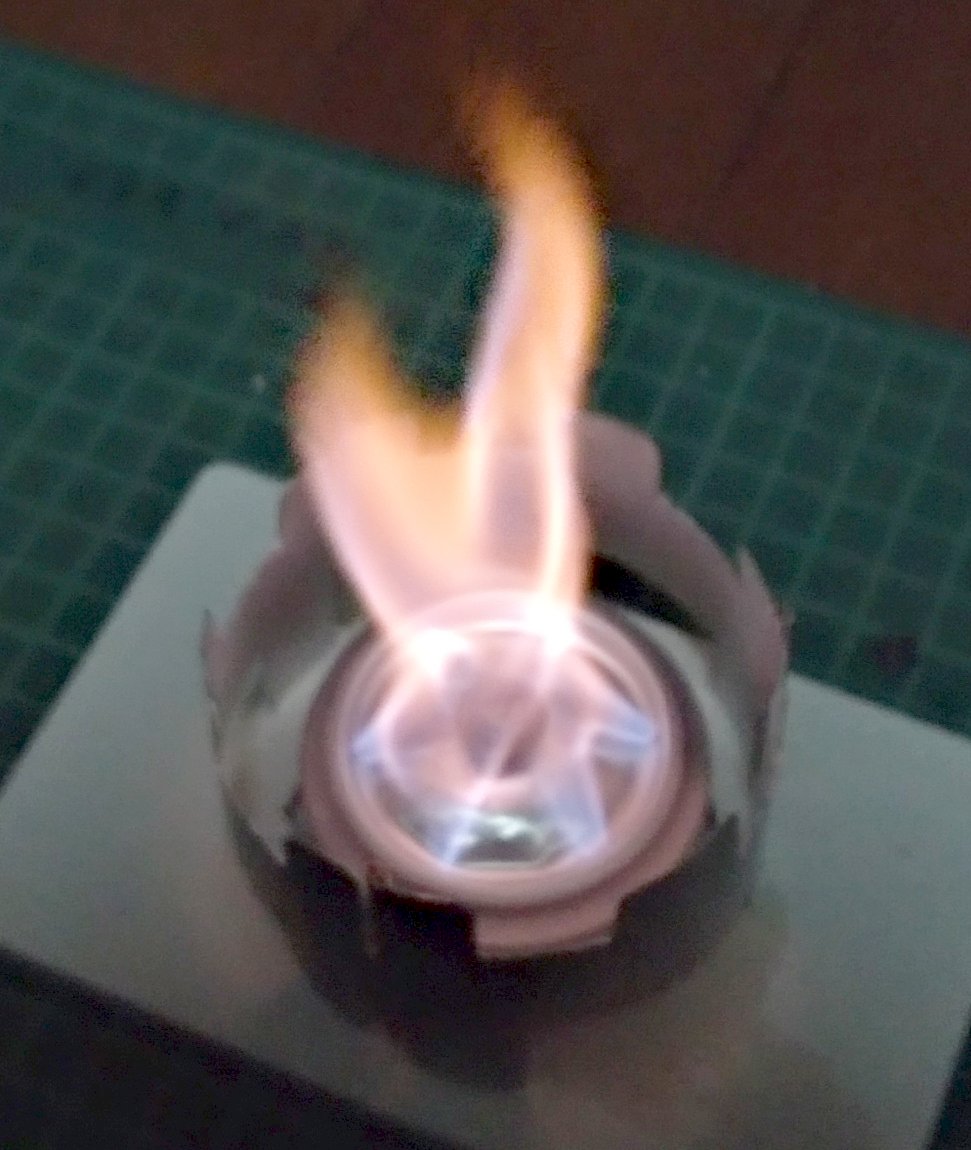

10秒~20秒で本燃焼が始まります

プレヒート皿のアルコールが燃えて本体のアルコールが十分に熱せられると、10秒から20秒ほどでジェット穴から噴き出したアルコールガスに着火して、熱の還流によるアルコールの噴出が始まって本燃焼に移ります。6つのジェット穴から勢い良く噴き出したアルコールが燃焼し、中心部分では酸素不足により赤い炎となって15cm程の高さまで炎が立ち上がります。

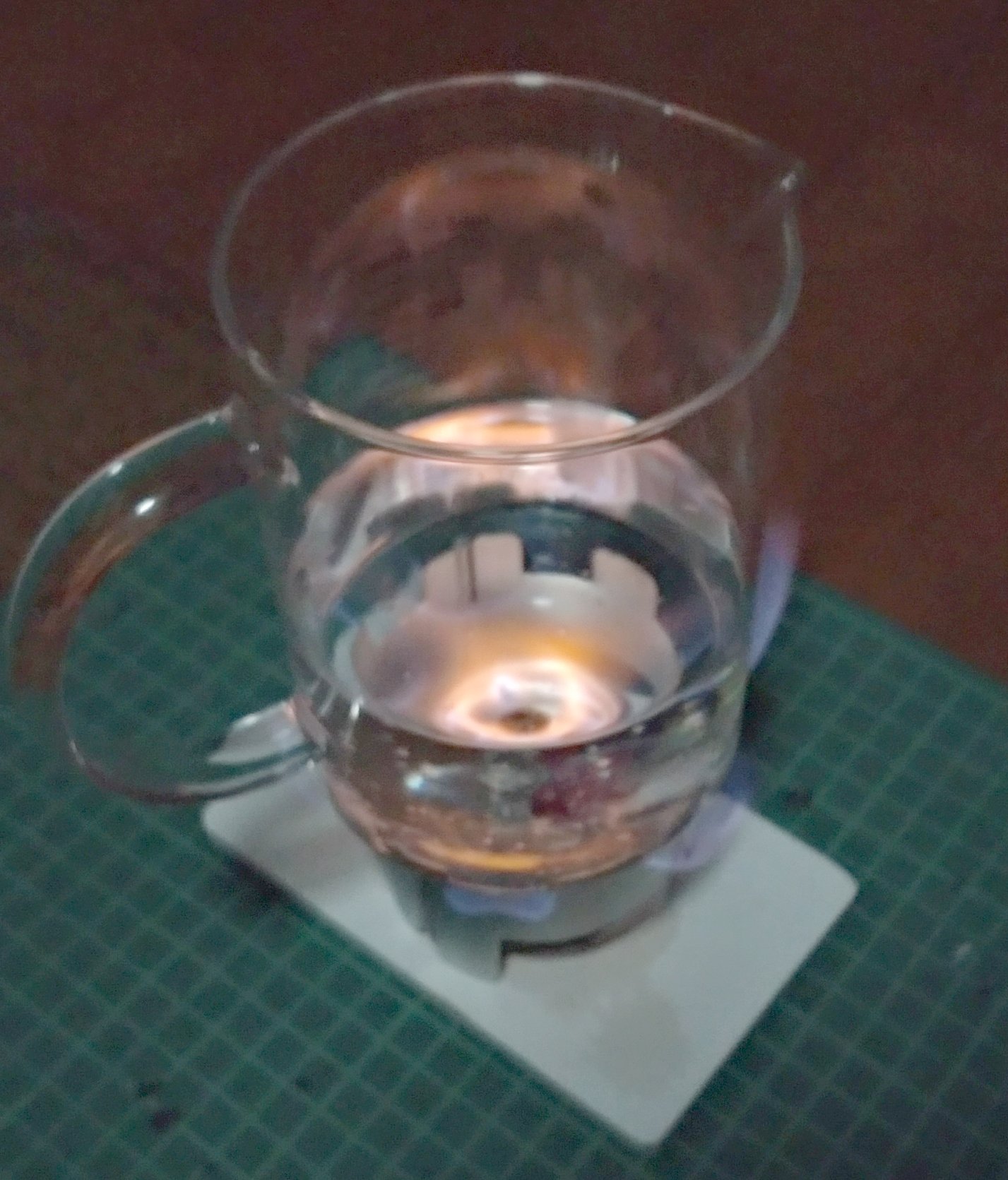

ガラス容器を使って炎の様子を見てみましょう

燃焼の状態を確かめるために、耐熱ガラスでできた 500cc の計量カップに水を入れて五徳兼防風版の上に載せてみましょう。計量カップの底面に炎が当たり、燃焼し切れなかったアルコールガスが底面に沿って燃焼しながら五徳兼防風版の上部に開けた6箇所の穴から外に漏れ出して、軽量カップの淵に沿って燃えているのが判ります。

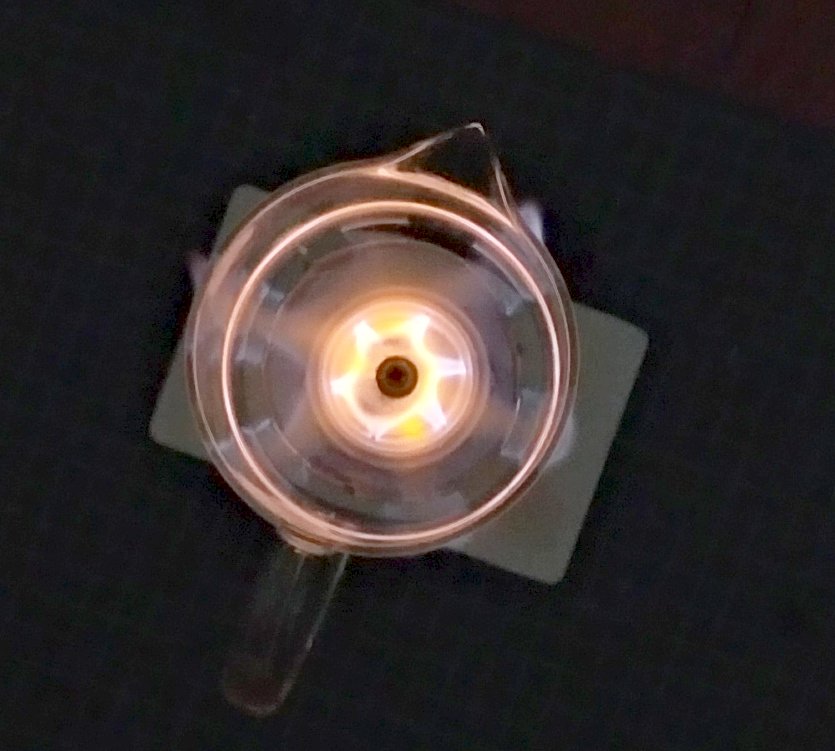

上から見るとこんな感じです

炎の様子が判るように部屋を暗くした状態で軽量カップの上から覗き込むとこんな感じですね。計量カップの底面に沿って炎が広がって、効率良く加熱されている様子が見えます。

単室加圧式のアルストはコンパクトで携帯性抜群です

この単室加熱式のアルコールストーブがあると、ロードバイクでちょっとポタリぐした先でお湯を沸かして暖かいコーヒーを飲めるので、なかなかお気に入りです。ポタリング用のコーヒーセットについては、別の記事で紹介していますので、興味のある方はそちらも御覧ください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません