2号機 ORBEA AQUA ロードバイクを六甲山仕様のバイクに改造

ロードで登ってシングルトラックのトレールを下る六甲山遊び仕様のバイク

2号機 ORBEA AQUA を六甲山で遊ぶために改造しました。六甲山をロードで登ってトレイルで下って遊ぶための、六甲山仕様です。そのために ORBEA AQUA を次のような改造をしちゃいました。 各々の改造の内容は別の記事で紹介の予定ですが、全体的な改造の箇所はこんな感じです。ロードバイクに MTB用のホイールと DISKブレーキとフォークを搭載してトレールを下れるように改造したという感じですな。貧脚対応でフロントアウター 46T とスプロケットの 11-30T化は既に済んでるので、これで快適な六甲山バイクの完成です。

① タイヤを 1.5インチ幅(40C相当)の 27.5X1.5 セミスリック に交換

② ホイールを MTB用 27.5インチ(650B)ディスクブレーキ対応の物に交換

③ キャリパーブレーキを MTB用のディスクブレーキに交換

④ フロントフォークをMTB用のフルカーボンディスク対応フォークに交換

⑤ リアにディスク用のブレーキキャリパーを付けるためにディスクブレーキアダプタを装着

正攻法ではない、裏道改造もあちこちに入っています。まっとうな自転車ショップでは、こんな改造は受け付けてくれません、というか「危ないから止めなさい」と助言してくれるのが良いショップです。ですが、趣味で自転車を弄り回す分には、全て自己責任です。元の設計に織り込まれた安全余裕度と改造の内容と自分の体重や脚力も含めたバイクへの荷重を元に、安全性を考慮する事は大切ですし、そこも含めて自己責任ですが、、、そん世界がこれまた面白いのですよね。。。

まずは太目のタイヤを装着するためにホイールを 27.5インチに小径化

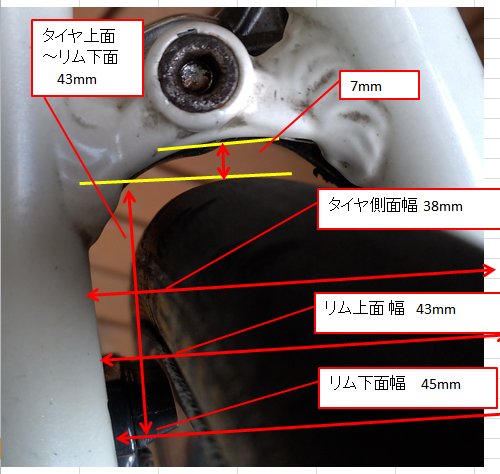

ロードで登ってトレイルを下るには、①の太目のタイヤが装着できれば問題はありません。ところが、ロードバイクの AQUA は 700C のホイールだと 28C までのタイヤが限界で 30C ではタイヤがフロントフォークやリアのシートステーに当たってしまいます。トレイルを下るには最低でも 38C 程度のエアボリュームは欲しいのですが、700C のホイールのままではどう考えてもこの太さのタイヤは装着はできません。

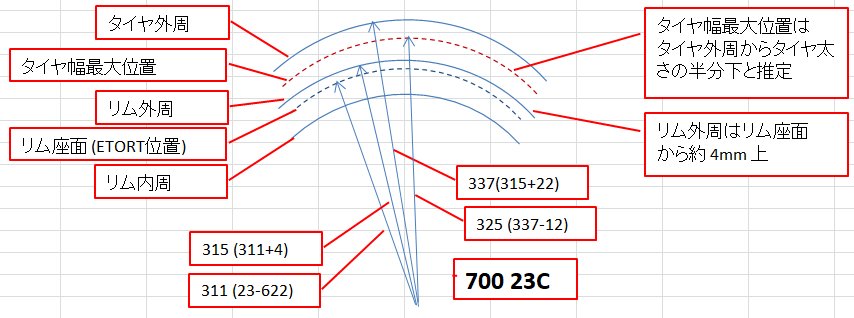

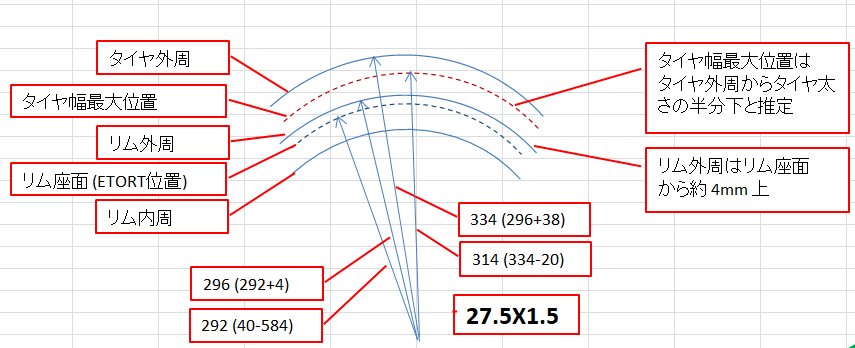

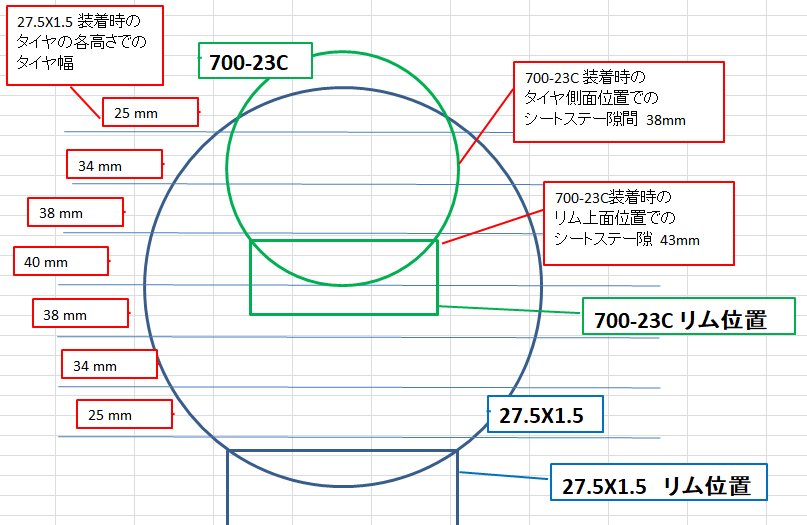

そこで、まずはホイールを 700C から マウンテンバイク用の27.5インチ の物に交換してホイールを小径化します。700-23C から 27.5X1.5 にすると、机上の計算では、ホイール中心からタイヤ外周部までの半径は 3mm 程小さくなり、ホイール中心からタイヤの幅が一番太い箇所までの半径は 11mm程小さくなります。

タイヤの外周までの半径は 700-23C より小さくなるのでタイヤ外周がフレームに当たる事はありません。タイヤの一番太い箇所がホイール中心側に 11mm 分移動すれば、シートステーのより広い部分を使えるのでタイヤ幅に対するクリアランスもギリギリOKです。

27.5″ のホイールは MTB用でエンド幅が 135mm です。ロードバイクの AQUA はエンド幅 130mm で規格上はエンド幅が足らなくて入らないのですが、、、ホイールを嵌める時に手でエンドをちょいと引っ張って広げてあげれば、ホイールを嵌める事はできます。これが最近のカーボンフレームだと、こんな荒っぽい手段は使えないのですが、エントリーモデルのアルミフレームだとなんとかなります。ステーの付け根部分に応力が掛かりますが、金属疲労が蓄積するほどの応力でもないので、まあ大丈夫でしょう。

ホイールの小径化でブレーキは DISKブレーキにして対応します

ホイールを 700C から 27.5 に小径化すると、そのままではブレーキシューがリムに届きません。対応方法は3つあって、① ブレーキシューをオフセットブレーキシューに交換する ② キャリパーブレーキをロングアーチのブレーキに交換する ③ DISKブレーキに交換する のどれかの対応が必要です。

①はこんなブレーキシューを使う事でシューの位置を10mmほどホイールの中心側に寄せて、小径化したリムに届かせるという方法です。

②は、こんな首の長いキャリパーブレーキに交換して、小径化したリムに届かせるという方法です。

しかし、①と②はどちらも、キャリパーブレーキの支点からブレーキシューまでの距離が延びるので、梃子の原理からブレーキシューを押さえる力が弱くなってしまいます。その結果、若干ですがブレーキ性能が落ちてしまい、ブレーキのコントロール性も低下します。トレールを下る時はブレーキのコントロール性は重要なので、①と②の方式は今回は採用したくはありません。

という事で今回は③の DISKブレーキにする事で小径化でリム位置の変化によるブレーキシューの問題を対応します。DISKブレーキには、油圧式と機械式がありますが、シフターまで交換するのは面倒なので、今の STIシフターのブレーキワイヤで操作ができる機械式の DISK ブレーキを採用する事にします。

面倒なので零号機に使っている AVID BB5 をローターごと移植しました

で、ロード用の機械式DISKブレーキとブレーキローターを買えばいいのですが、目の前の零号機 SCHWINN MESA GX には 機械式のDISKブレーキが付いてます。AQUA を六甲山仕様にすれば、暫くは山遊びは AQUA になるので MESA の出番はかなり減りそうです。という事で零号機 SCHWINN MESA GXからMTB用の DISK ブレーキを移植しちゃいました。

ロードとMTBとではブレーキワイヤーの引き代が違うので、本来はロード用のブレーキレバーやシフターでMTB用の DISKブレーキ(機械式)を引くのはダメです。ロードのブレーキの引き代(ブレーキレバーを完全に握りこんだ時のブレーキワイヤーを引く長さ)は、MTBのブレーキの7割程度です。なので単純に考えると、ロードバイクのブレーキレバーではMTB用の DISKブレーキを完全に引ききれない(ブレーキをロックさせられない)事態が起きます。これはとても危険な事なので本来はこの様な使い方はダメダメです。

ですが実際には、機械式のDISKブレーキではブレーキパッドとローターの間にクリアランス(隙間)を設ける必要があって、ブレーキワイヤの引き代の幾らかがこのクリアランスのために使われます。そこで、クリアランスをギリギリまで少なく調整すれば、ロード用のブレーキレバーでもMTB用の機械式 DISKブレーキをロックさせるまで引く事ができるようになります。このあたりの調整については、別記事に纏める予定です。

そのためには、クリアランスの微調整ができる仕組みと、乗るたびにブレーキのクリアランスを確認して必要なら調整するこまめさが求められます。幸い、AVID BB5 はクリアランスを調整しやすい構造ですし、山行前のブレーキ点検はMTB乗りにとっては身に沁みついた習慣なので、問題はなさそうです。

フロントフォークは MTB用のカーボンフォークで対応します

リアはホイールの小径化でなんとかなりますが、フロントはロード用のフォークでは横方向の幅が足りなくて、27.5X1.5 の40mm程度の幅のあるタイヤは嵌りません。

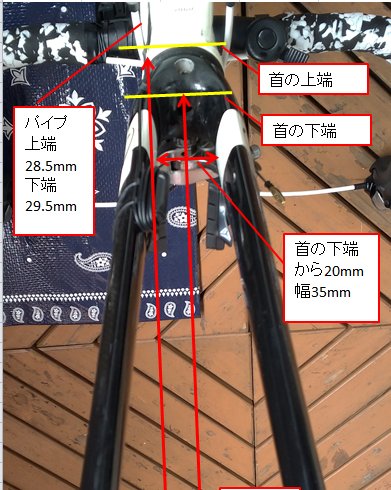

また、DISKブレーキ化をするにも、フロントフォクーに DISK台座が必要です。トレールを下る時にはフロントフォークにそれなりの強度があったほうが安心ですので、ここは素直に MTB用のフルカーボンフォークに交換してしまいましょう。ORBEA AQUA のフォークはコラム径 1-1/8″ (28.6m) のストレートタイプのコラムです。

いつもの Aliexpress で探してみるとコラムもカーボンのフルカーボンフォークで480g の物がありました。送料込みで 7,170円とえらく安いので若干不安もありますが、これを使ってみましょう。

このえらく安いフロントフォークの交換については、いろいろと前準備が必要になったので別記事で紹介する予定です。

リアの DISKブレーキ化はDSIKブレーキアダプタで対応します

ロードバイクを DISK ブレーキ化するにはフレームにリアのDISKキャリパーを取り付ける DISK台座が付いている事が必要です。ですので、昔の DISK 台座の無いフレームでは正攻法では DISK ブレーキ化はできません。これが安全のための正しい判断です。

しかし、正攻法ではだめでも裏道改造でなら DISK ブレーキ化は可能です。今回は、DISKブレーキアダプタという物を使って、リアエンドのチェーンステーにDISK台座を後付けして DISKブレーキ化しました。

ORBEA AQUA はエントリーグレードのアルミフレームなので、ほどほどの強度を持ったチェーンステーになっているでしょうから、フレーム側の強度的には問題は無いでしょう。DISKブレーキアダプタも、今回使った物はアルミ削りだしでそれなりに厚みもあり、アダプ本体の強度は問題なさそうです。取り付けでは、何か所かのボルトにワッシャを噛まして取り付け圧でプレートが曲がらないように工夫する必要はありましたが、問題なく取り付けられました。このあたりの作業については、別記事で紹介する予定です。

六甲山仕様ってそもそも何??

六甲山はロードを走っても面白い山です。色々な登りルートがあり斜度も距離も選択の幅が大きいです。また、山頂付近は避暑地として開けているので売店や休憩場所もありますし、食事もできます。西の再度山公園側から登ればそこでトイレ休憩もできて、便利です。

このように、六甲山はロードバイクで走っても十分に楽しいのですが、、、ロードで走っているとあちこちにトレイルの入り口があるのが目に付きます。MTBならば、登り・下り・担ぎで六甲の山を遊びまわる、大人の泥んこ遊び=マウンテンバイクの世界への入り口です。零号機の SCHWINN MESA GSXなら入っていけるのですが、23C の細タイヤの AQUA ではさすがに山道は無理です。

でも、タイヤを40mm幅くらいのセミスリック系にすれば、フロントリジッドですが慎重に・丁寧にバイクコントロールをすれば、下る事はできます。さすがに登りはセミスリックでは厳しいですが、下りだけならいけるんじゃね。。。と考え始めてしまったのが全ての始まりです。

今はやりのグラベルバイクと似ていますが、砂利道を走りたいのではなく、ロードの登りとトレイルの下りを楽しみたいので、グラベルバイクとはちょっと違うような感じです。ロードのフレームに40程度の太目のタイヤを履かせた、六甲山を遊ぶためのバイクなので、勝手に六甲山仕様と呼ぶ事にしました。

ディスカッション

コメント一覧

転居通知のはがき拝受で,ふとURLを拝見.

六甲山仕様の魔改造,細かいところは別として感心しながら拝見しました.

私は現在,西宮から泉南市まで片道60kmを週1回1泊でロードバイクで通勤.

六甲山最高峰付近は私の週1マラソンの原点ですが,MTBで1度上った(道路走行)ことがあります.トレイルは最近ロードバイクでついで走行したことがありますが,結局ほとんど担ぎ走行.修理はGiant入門車のシマノメカ部品交換程度までなので,ali(今ならTemu?)でフォークまで交換とはびっくりです.もっとも,NBL研の社長は自転車タイヤ他多々革新的な構想をもっており,また私のローカル研究会に元パナ自転車の技術者がおり,しばしばブレーンストーミングはしています.