ホイールの振れ取りとスポークテンション張り直し

- 1. 軽量・中華ホイールの振れ取りとスポークテンションの張り直し

- 2. 振れ取りやスポークテンションの張り直しを振れ取り台無しでやりましょう

- 3. まずはスポークに番号を付けちゃえ

- 4. スポークテンションとスポーク長はできるだけ均一になるように

- 5. 作業に入る前に横振れと縦振れの確認のためにちょっとした工夫を

- 6. ブレーキ全体を横に振るためにブレーキの固定ボルトを少し緩めておきましょう

- 7. 縦振れの確認は単純にメンディングテープを貼るだけです

- 8. 準備ができたのでまず最初に全てのスポークテンションを全解除します

- 9. まずはドライブ側のスポークだけテンションを上げて縦振れを取ります

- 10. ドライブ側のスポークだけテンションを半分ほどかけて縦振れを取ります

- 11. 振れが取れたらスポークのテンションをさらに高めながら縦振れ取りを繰り返します

- 12. スポークのテンションは2本の指でグッとつまんでたわみ具合で測ります

- 13. 縦振れが取れたら反ドライブ側のスポークのテンションを上げて初回の横振れを取ります

- 14. 振れが取れたらスポークをテンションをさらに高めながら縦振れ取りを繰り返します

- 15. 最終調整では縦振れと横振れを交互に取っていく

- 16. ドライブ側と反ドライブ側とのテンションの差はリムの位置で決める

- 17. 慣れてくれば1時間ほどで振れ取りが終わります

軽量・中華ホイールの振れ取りとスポークテンションの張り直し

B級品好きの虫が騒いでポチった中華性製の軽量ホイールが、リアホイールに少し振れができたのですな。スポークを指で挟んでスポークテンションを確かめてみると、3本ほどがえらくテンションが低いです。どうも、安価に作るためにホイールの組み立て時に振れ取りに十分に十分に時間を掛けられなかったのではないでしょうか? スポークテンションを均一にしながら振れ取りをせず、無理やり振れ取りをして出荷しているような感じです。

これだから、安物の中華ホイールは・・・「面白い!!」 さっそく、スポークテンションの張り直しと振れ取りをして遊びましょう!! ちなみに、グータラ親父は少々の振れならスポークテンションの調整で修正しますが、ある程度振れが出てきていたりスポークテンションにバラつきが出ていたりする場合には、調整ではなくスポークテンションの張り直しをします。その方が、時間的に早く振れ取りもできるので、楽ちんなのです。

振れ取りやスポークテンションの張り直しを振れ取り台無しでやりましょう

振れ取りとスポークテンションの張り直しをやると言っても、グータラ親父は振れ取り台のような専用工具は持っていません、振れ取りに使う専用工具はスポークレンチだけです。振れ取り台の代わりにひっくり返したバイクを使いますが、まあちょっとっした工夫で 0.2mm 程度までなら振れ取りはできます。

もちろん、本格的な振れ取りをするならば、振れ取り台とスポークテンションメーターが無いと難しいですが、それほど精度を必要としないバイクの乗り方をしているのならば、なんちゃって振れ取りでも十分に役に立ちます。

それでは、リアホイールからスプロケットとタイヤを外して、振れ取り台の代わりに上下をひっくり返してサドルとハンドルで倒立させたロードバイクに、ホイールを取り付けましょう。

まずはスポークに番号を付けちゃえ

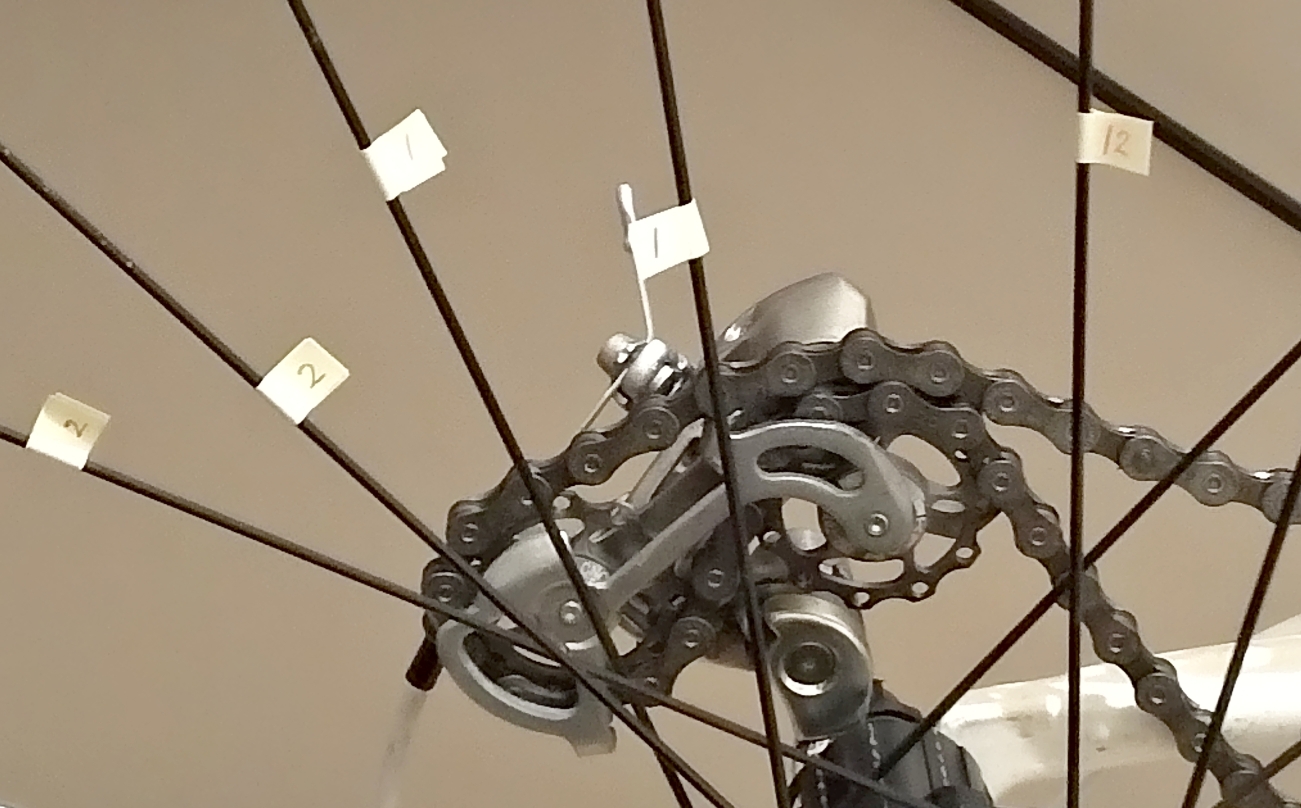

この後の振れ取りの作業をやり易くするために、スポークに番号を付けておきます。今回の中華性ホイールはフリーのあるドライブ側12本、反ドライブ側12本のスポークなので、ドライブ側は黒ペン、反ドライイブ側は赤ペンで1~12の番号を書いたポストイットをスポークに貼っておきます。

写真にあるように、ドライブ側を黒の1番から黒の12番、反ドライブ側を赤の1番から12番と番号を付けます(写真では黒字と赤字が判り難いですが手前がドライブ側で黒字です)。1番はどこから初めて構わないのですが、グータラ親父はいつもバルブ穴のすぐ左を1番にしてそこから半時計まわりに番号を付けていきます。

スポークテンションを張る時には、1、2,3の順番でテンションを上げていくとリムに歪が溜まってしまうので、できるだけハブを挟んだ向かい側のスポークとの対でテンションを上げていきます。1番のテンションを上げたら次はハブを挟んだ向かいにある7番のテンションをあげ、その次には1番から90度離れた4番で次はそのハブ向かいの10番 というような順番です。この作業を楽に進めるために、スポークに番号を付けてスポークの相対的な位置が判り易いようにしておきます。

スポークテンションとスポーク長はできるだけ均一になるように

ホイールは、①リムに大きな歪が無く、②ハブの中心とリム外周との距離を決めるスポークの長さ(ニップルを回す事で変わるスポークとニップルで作られた長さ)がどのスポークでも皆同じで、③スポークのテンションが皆同じに張れていれば、原理的には縦振れも横振れも殆ど無くなります。実際には、その他にもいろいろな要素が絡むので振れはでますが、この①から③ができていれば振れは最小になります。

ですので、スポークのテンションを上げていく時には、リムに歪をためないようにテンションを上げる順番に注意しつつ、スポークのテンションを常に均一に保てるように少しづつスポークテンションを上げるよう注意して縦振れと横振れを取る作業をすれば、振れ取りが終わった時点でほぼ均一なスポークテンションに仕上げる事ができます。

作業に入る前に横振れと縦振れの確認のためにちょっとした工夫を

スポークを触り始める前に、横振れと縦振れを確認するための準備をしておきましょう。横振れはブレーキシューを使って確認し、縦振れはバイクのフレームに貼ったセロテープを使って確認します。

横振れの確認は、左か右のどちらかのブレーキシューをリムに触れるギリギリの所まで近づけた状態でホイールを回して確認します。目視でも良いのですが、ブレーキシューをギリギリまで近づけておけば、少しでも横振れがればリムがブレーキに擦れてとまるので、簡単に横振れが判ります。この写真では右側のブレーキシューをリムにギリギリの所まで近づけてあります。このブレーキシューが振れ取り台での振れの探触針の代わりですね。

ブレーキ全体を横に振るためにブレーキの固定ボルトを少し緩めておきましょう

上の写真のような状態にまでブレーキシューを持っていくには、ブレーキアーチに付いているブレーキシューの左右位置の調整ネジだけでは調整量が足らない場合が多いです。なのでグータラ親父は、ブレーキをフレームに固定しているブレーキ固定ボルト(下の写真の真ん中やつ)を緩めてブレーキ全体を少し左に傾けておきます。この状態で、ブレーキリリースレバーを解除した状態でブレーキシューがある程度リムに近づくまでブレーキワイヤの長さ調整ボルトを緩めて、後はブレーキリリースレバーで微調整すれば、割と簡単にブレーキシューがリム触れるぎりぎりの状態が作れます。

縦振れの確認は単純にメンディングテープを貼るだけです

縦振れの確認の仕組みは横ブレよりも簡単です、下の写真のようにリムを挟んでいるフレームに、リムの端ギリギリの場所にメンディングテープを貼るだけです。メンディングテープは鉛筆やペンで書き込みができるように表面が少しざらついた半透明のテープで、文房具屋さんや100均で売ってるやつですね。透明のセロハンテープや不透明のビニールテープでも構わないのですが、メンディングテープは薄くてリムと擦れるとシャリシャリと音を出してくれるので、縦振れの確認がしやすいです。あと、不透明な所も微妙にリムとの隙間が見やすいです。

準備ができたのでまず最初に全てのスポークテンションを全解除します

今回はスポークテンションの張り直しなので、全てのスポークのテンションを全て解除してゆるゆるの状態にします。テンションを緩め切ってしまうので、特に順番は気にしなくても良いのですが、1番、2番、3番と順番にテンションの全解除をしていくと、途中で歪がでてリムが大きく横ブレしてフレームに擦れたりするので、ここでもやはり1番、7番、4番、10番 のように均等に、少しずつテンションを下げていくのが良さげです。

最終的には、全てのスポークがゆるゆるになって2本の指でスポーク持ってゆするとガタガタするとようになるまでテンションを解除します。緩め過ぎてニップルとスポークが抜けてしまうとはめ直すのが面倒なので、そこだけは注意ですね。

まずはドライブ側のスポークだけテンションを上げて縦振れを取ります

ホイールはハブ軸の中心を円の中心にした歪の無い真円の位置にリムの外周があるのが理想です。そのためには、全てのスポークで、スポークの長さとニップルのねじ込みの長さを足した、ハブからリムまでの長さが同じになっていて均一にテンションが掛かっているのが理想の状態です。で、この理想の状態からズレてしまって、ハブ軸の中心からリムの外周の位置までの距離に差がでると、縦振れが起きます。

ニップルを = で、スポークを ———– で表して、ハブを挟む1対のスポークを模式的に書くと、こんな感じですね。

リム =—————ハブ—————=リム この模式図では左右のスポークの長さが同じなので、縦振れは無い状態です

リム =————-ハブ—————–=リム この模式図では左のスポークが短く右のスポークが長いので、縦振れが出ています

実際にはスポークの長さが変わるのでなくて、ニップルをスポークをねじ込む長さ(ネジとしてかみ合っている部分の長さ)が変わる事で、このようなスポーク長の違いがでてきます。なので、縦振れを出さないようにスポークテンションを上げていくには、スポークに対するニップルのねじ込みの長さをできるだけ均一にするのが良いです。

ここで、反ドライブ側とドライブ側の両方のスポークテンションを上げてしまうと縦ぶれが取り難くなるので、まずはドライブ側のスポークだけテンションをけ上げていきます。通常はドライブ側の方が反ドライブ側よりもテンションを高く設定するので、テンションの高いドライブ側だけで縦振れをできる限りとっておいて、後から反ドライブ側のスポークテンションを上げながら横振れを取る、というやり方です。

ドライブ側のスポークを、1番、7番、4番、10番というように、円周上で対になるスポークを順番にテンションを上げていきます。一気にテンションを上げるのではなく、スポークレンチで一回転(360度)分づつくらい少しずつニップルを回して全体が均一になるようにテンションを上げていきます。

ドライブ側のスポークだけテンションを半分ほどかけて縦振れを取ります

ドライブ側全体のスポークのテンションが最終的なテンションの半分程度まで上がってきたら、その状態で一度縦振れを取ります。メンディングテープとリム外周の隙間が均一ならば縦振れは無いのですが、隙間が大きい場所と小さい場所があれば縦振れがでているので、この縦振れを取っていきましょう。フレームの間に貼ったメンディングテープとリム外周との隙間を見ながらホイールを回して、隙間が大きい箇所はニップルを緩めてスポーク長を伸ばしてリムを外側に動かし、隙間が小さい箇所はニップルを締めてスポーク長を短くしてリムを内側に動かします。1対のスポークでスポークレンチで半回転程度長さを変えたら、その左右両隣のスポークは1/4回転程度長さを変えるようにして、少しずつ縦振れを取っていきます。

この時に、あるスポークのスポーク長を伸ばしたら、ハブを挟んで向かいにある対になっているスポークはスポーク長を短くします。逆にあるスポークのスポーク長を短くしたらハブを挟んで向かいにある対になっているスポークはスポーク長を長くします。こうする事で、ハブを挟んだ1対のスポークがリムを引っ張るスポークテンションが変わらないようにします。

スポークテンションというのはスポークがハブとリムを引っ張る強さなのですが、実際にはハブを挟んだ1対のスポークがリムを内側に引っ張る強さなのです。ですので、1本のスポークの長さを短くしたら同じだけ対になるスポークの長さを長くしておかないと、テンションが変わってしまいます。

振れが取れたらスポークのテンションをさらに高めながら縦振れ取りを繰り返します

スポークテンションが半分程度の所で最初の縦振れをとり終えたら、またスポークテンションを上げていきながら、時々縦振れを確認して、振れが出ていればその都度振れ取りをします。そうして、ドライブ側のスポークテンションを最終的なスポークテンションまであげて縦振れを取ったら、まずは初回の縦振れ取りは終了です。

なお、ドライブ側だけスポークのテンションをあげていくと、リムが大きく横ブレを起こしてフレームに擦れてしまう場合もあります。その場合には、反ドライブ側のスポークにも全体に均一に少しテンションを掛けてあげれば、大きな横ブレは取れます。細かい横振れは後で取るので、この段階でホイールが回せないような大きな横振れさえ取れていればOKです。

スポークのテンションは2本の指でグッとつまんでたわみ具合で測ります

ところで、スポークのテンションの強さってどうやって測るのでしょう。本格的にはスポークテンションメーターがあれば何Kg とかニュートンとか、数字てスポークテンションが判るので便利ですが、グータラ親父はそんな便利な物も持ってません。なので、親指と人差し指で隣り合う2本のスポークの真ん中あたりをグッとつまんで、どの程度たわむのかで大まかなテンションを測っています。グッとつまんで5mm程度たわむ程度がドライブ側やフロントホイールのスポークの最終テンションで、1cm弱程たわむ程度が反ドライブ側のスポークの最終テンションです。まあ、かなりいい加減に見えますが人間の感性って案外鋭くて、スポークのテンションをある程度一定にする程度なら十分に役に立ちます。

グッとつまむ強さによってたわむ量が変わるので、この方法は正常なスポークテンションの場合この程度の強さでつまむとどの程度たわむのかを予めお覚えておく必要があります。振れ取りやスポークテンションの調整をする時には、作業を始める前に今のスポークを指でつまんで、どの程度のたわみなのかテンションを覚えておくのが良いですね。

縦振れが取れたら反ドライブ側のスポークのテンションを上げて初回の横振れを取ります

ドライブ側のスポークテンションを上げて縦振れを取り終えたら、いよいよ反ドライブ側のスポークのテンションを上げて横振れを取っていきます。まずは、ドライブ側の時と同じように、反ドライブ側のスポークも最終テンションの半分程度まで均一にテンションを上げていきます。ここでも、テンションをあげるスポークの順番は、1番、7番、4番、10番というように、ハブを挟んで対になってるスポークを選んで、できるだけリムに歪みをかけないように、少しずつ均一にテンションを上げていきます。

反ドライブ側の全てのスポークのテンションを最終テンションの半分程度まで上げたら、そこで最初の横振れ取りをします。リムとブレーキシューとの隙間を見て、リムの他の場所よりも隙間が広い場合にはその近くのドライブ側のスポークテンションを上げてリムをドライブ側に寄せます。逆にリムの他の場所よりも隙間が狭い場合には、その近くのドライブ側スポークのテンションを下げてリムを反ドライブ側に寄せます。(ここでは、ドライブ側のブレーキシューをリムのギリギリまで近づけて調整している事を想定しています)

この時に注意するのは、この段階ではドライブ側のスポークのテンションは触らずに、反ドライブ側のスポークのテンションだけを調整して横振れを取る事です。それからもうひとつ注意ですが、この横振れを取る時には縦振れを取る時のようにハブを挟んだ対になるスポークのテンションを触る必要はありません。リムをドライブ側か半ドライブ側かに動かしたい箇所に近い反ドライブ側のスポークとその左右両隣の反ドライブ側スポークのテンションを変える事で、横振れを取っていきます。

振れが取れたらスポークをテンションをさらに高めながら縦振れ取りを繰り返します

横振れがだいたい取れたら、また反ドライブ側のスポークテンションを均一に上げて、横ブレが出たらその都度反ドライブ側のスポークのテンションを調整して横振れを取っていきます。そうやって、反ドライブ側のスポークのテンションが最終テンションの8割程度まで上がった状態で横振れを取り終えたら、そこからは最終調整です。まずは反ドライブ側のスポークテンションを最終テンションまで上げましょう。

最終調整では縦振れと横振れを交互に取っていく

反ドライイブ側のスポークのテンションを最終テンションまであげると、また少し横振れが出ます。また、反ドライブ側のスポークテンションを上げていった影響で、縦振れもある程度出てきます。ここからは、縦振れと横振れを交互に取りながら、最終的な仕上げをしていきます。

最終調整では注意する事は、縦振れを取る時にも横振れを取る時にも、ドライブ側と反ドライブ側の両方のスポークのテンションを調整する必要があるというところです。

縦振れを取るなら、ドライブ側のスポークで振れが出ている箇所のスポークとハブを挟んだ向かいの対になるスポークとでテンションを調整するのはこれまでと同じですが、さらにそれと同じ位置にある反ドライブ側のスポークも同じように調整します。最終調整の場面では、反ドライブ側のスポークもドライブ側のスポークもも最終テンションまで上げてあるので、縦振れを取る時には反ドライブ側とドライブ側の両方のスポークテンションを同じように変える必要があるからです。

横振れを取るなら、リムをドライブ側に寄せる時にはドライブ側のテンションを上げるのと合わせて反ライブ側のテンションを緩める、リムを反ドライブ側に寄せる時にはドライブ側のテンションを緩めるのと合わせて反ドライブ側のテンションを上げる、とう調整をします。

この縦振れ取りと横振れ取りを交互に繰り返し行って、自分が納得いくまで両方の振れが取れれば、振れ取りは終了です。

こう書くとなかなか面倒そうですが、ドライブ側のスポークテンションを上げながらまず縦振れを取り、その後反ドライブ側のスポークテンションを上げならが横振れを取ってきているので、最終段階で残っている縦振れも横振れもそれ程大きくはありません。また、反ドライブ側もドライブ側もすべてのスポークがぼ均一なテンションにな保たれているので、振れ取りの調整もやり易いです。変な歪みがリムに溜まっていないので、スポークテンションの調整に合わせて素直にリムが動いてくれるので、調整がやり易いです。

最後に、振れ取りのために緩めたブレーキの固定ボルトを締め直してブレーキ位置やブレーキシューとリムとの隙間など、ブレーキ関係の再調整を忘れないようにしておきましょう。

ドライブ側と反ドライブ側とのテンションの差はリムの位置で決める

今回のホイールのように、反ドライブ側とドライブ側とのスポークの本数が同じ場合には、反ドライブ側のスポークテンションをドライブ側のスポークテンションよりも緩く設定する必要があります。リムを反ドライブ側とドライブ側とに横方向に引っ張る力はバランスを取っておく必要があるのですが、反ドライブ側のスポークのほうがスプロケットの分だけ斜めに張られるので、反ドライブ側スポークテンションを緩くしておかないと、リムを横に引っ張る力のバランスが取れないからです。

どの程度スポークテンションを緩くすれば良いかというと、リムがフレームの真ん中に来るようなテンションにすればOKです。今回の方法だと、最初にドライブ側のスポークだけ最終テンションまでテンションを掛けて縦振れを取りますが、その段階ではリムは全体的にドライブ側に寄っています。リム全体が均一にドライブ側に横振れしていると言い換えても良いです。

この段階から、反ドライブ側のテンションを上げて横振れを取っていくと、リムは全体的に少しずつ反ドライブ側に寄っていきます。リムがフレームの丁度真ん中まで寄った状態が、ドライブ側と反ドライブ側のスポークテンションが適切になった状態です。この状態で、縦振れと横振れの最終調整をします。

慣れてくれば1時間ほどで振れ取りが終わります

文書に各となかなか難しそうですが、慣れてくれば1時間ほどである程度の振れ取りができます。そこから先は、自分が納得いくまで微調整を何時間もかければよいのですが、そこまでするのならば、振れ取り台やスポークテンションメーターのような、ちゃんとした機材を揃えてからやったほうが良いですね。

グータラ親爺はレースに出るわけもでなく、ポタリングや150K程度のサイクリングがメインなので、それほどシビアな振れ取りを求めてません、なのでこのような「なんちゃって振れ取り」で十分ですリ

ディスカッション

コメント一覧

文中に「ドライブ側のスポークだけテンションをけ上げていきます。通常は反ドライブ側の方がドライブ側よりもテンションを高く設定するので」の、下りがございますが、、、

ドライブ側の方がテンション高くするのではないでしょうか?

ご指摘有難うございます!! 仰るとおりドライブ側のテンションの方が高いのが普通です。

どうやら、テキストで下書きした記事を本番環境の記事にコピペする時の編集作業でミスって、ドライブと反ドライブの単語が入れ替わってしまったようです。

ほろ酔い気分で本番環境を編集してたのでミスったようです。 急いで修正してきました。